肝硬変とは?

肝硬変とは、肝臓の細胞が長期間にわたる炎症や損傷によって線維化し、正常な肝組織が硬くなる病気です。進行すると肝機能が低下し、様々な合併症を引き起こします。原因の多くはウイルス性肝炎やアルコール性肝障害、脂肪肝、自己免疫疾患などが挙げられます。

肝硬変とは、肝臓の細胞が長期間にわたる炎症や損傷によって線維化し、正常な肝組織が硬くなる病気です。進行すると肝機能が低下し、様々な合併症を引き起こします。原因の多くはウイルス性肝炎やアルコール性肝障害、脂肪肝、自己免疫疾患などが挙げられます。

肝硬変の主な症状

肝硬変の症状は、病気の進行度によって異なります。

初期症状(代償性肝硬変)

症状がほとんどないことが多く、健康診断で異常が見つかることが多いです。

進行期(非代償性肝硬変):以下の症状が現れます。

- 腹水:お腹が張り、体重が急に増える。

- 黄疸:皮膚や白目が黄色くなる。

- 倦怠感:強い疲れや集中力の低下。

- 肝性脳症:意識障害や記憶力の低下。

- 食道静脈瘤:食道の血管が拡張し、破裂すると出血のリスクがある。

肝硬変の原因

ウイルス性肝炎

B型・C型肝炎ウイルスによる慢性的な炎症です

アルコール性肝障害

長年の過度な飲酒が肝臓に負担をかけます

長年の過度な飲酒が肝臓に負担をかけます

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)

肥満や糖尿病などが原因となります

肥満や糖尿病などが原因となります

自己免疫性肝疾患

体の免疫が誤って肝臓を攻撃することが原因です

薬剤性肝障害

一部の薬剤が肝細胞にダメージを与えることが原因です

肝硬変の診断方法

肝硬変の診断には、以下の検査が行われます。

- 血液検査:肝機能(ALT、AST、ALP、総ビリルビン)の測定。

- 超音波検査:肝臓の形状や線維化の確認

- CT:肝臓の構造異常やがんの合併有無を評価。

肝硬変の治療法

肝硬変の治療は、原因に応じた治療と肝機能の維持が中心となります。

① 原因治療

- ウイルス性肝炎:抗ウイルス薬(インターフェロン、核酸アナログ)による治療。

- アルコール性肝障害:禁酒が最も重要。

- 脂肪肝・糖尿病:食事改善と運動療法。

② 肝機能のサポート

- 薬物療法:利尿薬(腹水の管理)、肝庇護薬。

- 食事療法:低塩食、タンパク質摂取の調整。

- 生活習慣の改善:禁酒・禁煙・適度な運動。

肝硬変と日常生活

肝硬変を抱えながら生活する場合、次の点に注意が必要です。

- 食生活の工夫:塩分を控えめにし、栄養バランスの取れた食事を意識する。

- 定期検査を受ける:肝機能やがんのリスクをチェック。

- 感染症予防:免疫力が低下するため、予防接種や衛生管理が大切。

- 疲れをためない:無理のない生活を心がける。

受診のタイミング

以下のような症状がある場合、速やかに医療機関を受診してください。

- 皮膚や白目の黄ばみ(黄疸)

- お腹の張りや急な体重増加(腹水)

- ひどい倦怠感や意識障害(肝性脳症)

- 血便や黒い便(食道静脈瘤出血の可能性)

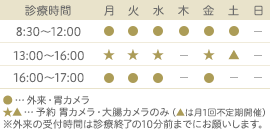

気になる方ははなぶさ消化器・内視鏡クリニックまで

肝硬変は、初期には自覚症状が少ないため、定期的な健康診断が重要です。早期発見と適切な治療・生活改善により、病気の進行を遅らせることが可能です。肝硬変の疑いがある場合や、すでに診断を受けている方は、医師と相談しながら適切な治療を受けましょう。